Quels transceivers choisir à l’ère du 400/800G ?

L’arrivée des switches 400G et 800G marque une nouvelle ère pour les infrastructures réseau. Ces trè...

Dans un data center, la manière dont on relie les équipements réseau n’est jamais un détail. Chaque lien — entre un serveur et un switch, entre deux racks ou entre deux salles — implique un choix technique qui peut impacter la performance, la densité, les coûts et la capacité d’évolution de l’infrastructure.

Il existe plusieurs façons d’établir ces connexions notamment les câbles DACs (direct attached cable) et XCVRs (Transceivers optiques).

Chaque option répond à des besoins spécifiques : distance à couvrir, débit à atteindre, budget disponible, type de port, ou encore consommation énergétique.

Dans cet article, nous nous concentrons sur deux des solutions les plus couramment utilisées aujourd’hui :

Nous allons voir en détail comment fonctionnent ces deux technologies, dans quels cas chacune est préférable, et quels sont leurs avantages et limites concrets dans un environnement data center.

Rappel: DACs et XCVRs

Qu’est-ce qu’un DAC ?

Un DAC est un câble en cuivre blindé avec des connecteurs fixes à chaque extrémité (ex. SFP+, QSFP28, QSFP-DD). Contrairement aux transceivers, il ne nécessite aucun module optique à insérer dans les équipements réseau : tout est intégré au câble.

Utilisation typique en data center :

Qu’est-ce qu’un XCVR ?

Un transceiver est un module enfichable (SFP+, QSFP+, QSFP-DD, etc.) qui convertit un signal électrique en signal optique, utilisé avec des fibres optiques (ou parfois cuivre RJ45). Il offre une grande flexibilité et permet des connexions de plusieurs mètres à plusieurs kilomètres.

Utilisation typique en data center :

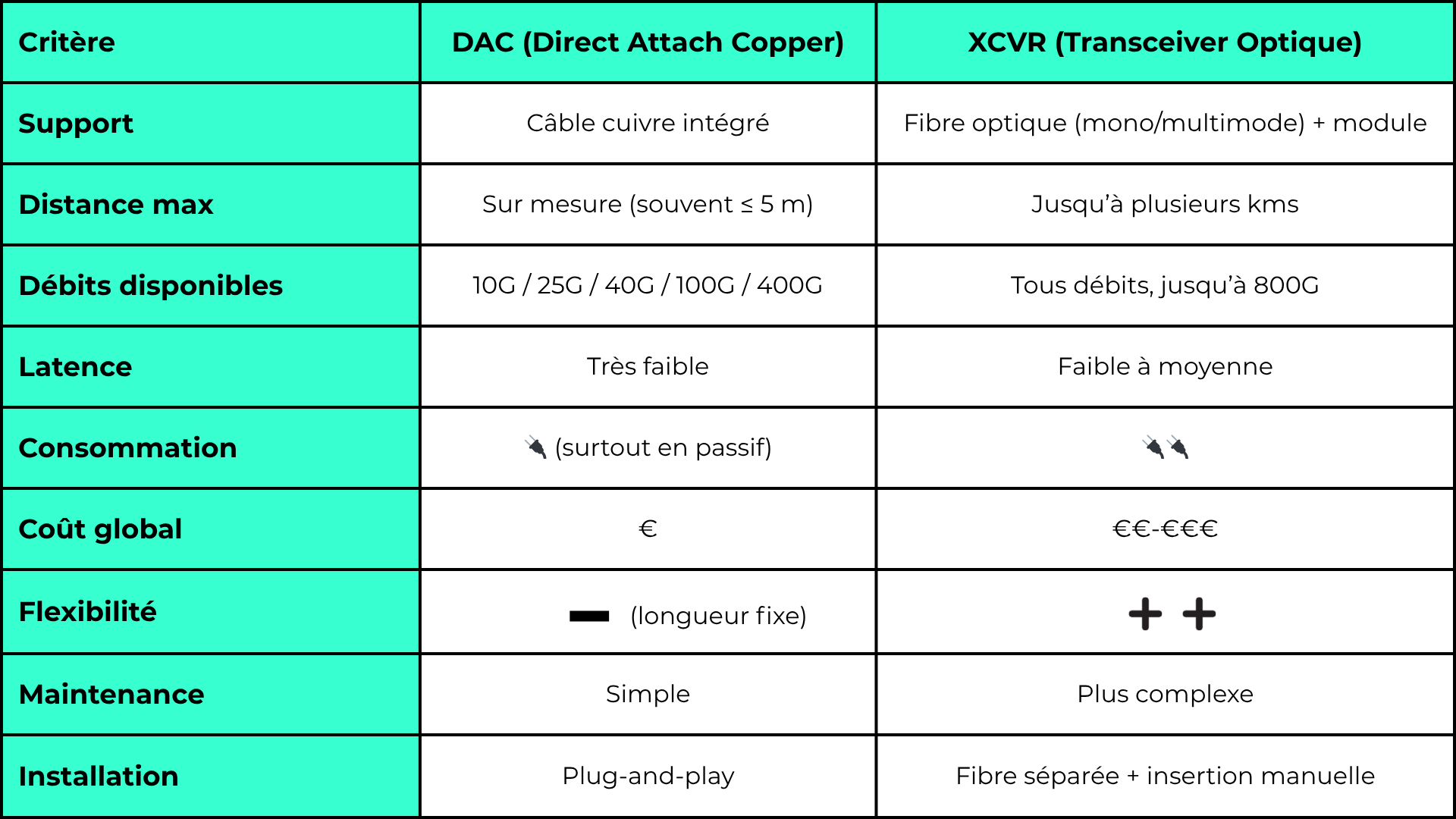

Tableau comparatif

Choix stratégique : DACs ou XCVRs ?

Le DAC est-il adapté à votre besoin ?

La distance est courte (≤ 5 mètres max) : Le câble cuivre DAC est optimisé pour les connexions de proximité, typiquement dans un même rack ou entre deux racks adjacents. Dans ces scénarios, la portée limitée n’est pas une contrainte, et le DAC s’impose comme la solution la plus simple et la plus efficace.

Le budget est serré : Le coût global d’un DAC est inférieur à celui d’un couple transceiver + fibre optique. C’est un argument fort pour les déploiements en volume, comme le raccordement de dizaines de serveurs à un switch ToR. Le DAC permet ainsi d’optimiser les dépenses CAPEX sans compromis sur la performance à courte distance.

Il est nécessaire de réduire la latence au maximum: Les DACs (en version passive) introduisent très peu de latence, car ils fonctionnent en pur signal électrique sans conversion optique. C’est un avantage réel dans des architectures exigeantes, notamment pour certains workloads en finance, IA ou HPC.

Le data center est dense (ToR et serveurs proches) : Dans des environnements où les équipements sont regroupés, les DACs permettent un câblage propre, rapide et fiable. Leur flexibilité mécanique, associée à l’absence de modules optiques, facilite les déploiements industriels et standardisés.

Mais attention : à très haut débit (100G+), les DACs deviennent volumineux, rigides et difficiles à manipuler. La section du câble augmente avec la fréquence, ce qui peut gêner l’organisation physique du câblage et la circulation de l’air.

Dans ce type de configuration, certaines équipes réseau préfèrent opter pour un câble AOC (Active Optical Cable), qui conserve l’aspect plug-and-play d’un DAC tout en offrant une portée supérieure, sans passer par des transceivers classiques.

Pour en savoir plus, retrouvez notre article complet dédié aux AOCs: https://www.pureoptics.net/blog/cablage-haute-performance-le-role-cle-des-dacs-et-aocs/

D’autres préféreront opter directement pour une architecture transceiver + fibre optique, notamment lorsque la distance ou l’évolutivité deviennent prioritaires.

Transceiver optique : dans quels cas l’adopter ?

La distance dépasse 5 à 7 mètres : Au-delà de 5 mètres, les performances des DACs chutent (notamment en 100G+), et les pertes de signal deviennent significatives. Les transceivers prennent alors le relais, avec une portée allant de quelques mètres (SR multimode) à plusieurs kilomètres (LR, ER, ZR en monomode).

Besoin de scalabilité, modularité et redondance : Les XCVRs permettent une architecture plus flexible et évolutive. Ils autorisent des liens cross-rack sans contraintes, facilitent les changements d’infrastructure, et s’intègrent dans des topologies complexes (ex. leaf-spine, mesh). De plus, la fibre optique offre une meilleure isolation électromagnétique, ce qui améliore la fiabilité en environnement bruité.

Le lien est stratégique (core ↔ spine, spine ↔ leaf) : Lorsqu’un lien est critique pour le réseau — backbone interne, agrégation de trafic, interconnexion de clusters — la priorité est à la fiabilité et à la redondance. Les transceivers permettent des liaisons optiques sécurisées, dual-homed et compatibles avec les stratégies de failover automatique.

Il est prévu des upgrades vers des débits plus élevés : Une infrastructure fibre équipée de transceivers est bien plus future-proof. Passer de 100G à 400G, voire à 800G, est plus simple avec une base optique existante. Il suffit souvent de changer les modules sans modifier les fibres ni recâbler l’ensemble du réseau.

En résumé :

| Besoin | Solution |

| Connexions courtes et économiques | DAC |

| Connexions longues et évolutives | XCVR |

Le conseil Pureoptics :

Pour une architecture hybride performante, l’idéal est souvent de combiner DAC et XCVR :

Pureoptics propose une gamme complète de DACs, AOCs et transceivers compatibles, testés, garantis à vie, et en stock à Paris pour livraison express. Notre équipe vous accompagne dans le design de votre infrastructure selon vos besoins spécifiques. https://www.pureoptics.net/contactez-nous/